从沙漠寻沙到精准制药, AI正在重写现代制药“配方”

- 2025-08-30 04:47:39

- 361

8月27日,杭州市钱塘区举办“AI+生物医药”创新研讨会暨媒体采风行活动,邀请政府企业、专家学者、媒体代表共同走进钱塘,解码行业发展密码。

当AI遇上生物医药,在钱塘擦出怎样的火花?

人工智能重写现代制药“配方”

走进德睿智药实验室,不见传统药企中密密麻麻的实验架和瓶瓶罐罐,取而代之的是高速运转的计算机和显示器屏幕上跳动的数据流,AI和工程师们正在这里“思考”如何造药。

传统药物研发,就像在撒哈拉沙漠寻找特定沙粒:化学家需要手动合成数万种化合物,再通过动物实验层层淘汰,最终存活率不足0.1%。而AI的介入,正以摧枯拉朽之势重构药物研发的底层逻辑。

“我们是一家处于临床阶段的AI驱动的创新药物研发公司。”德睿智药创始人兼CEO牛张明介绍:“什么是‘AI+制药’?大家可以这样理解:传统新药的研发需要经历漫长的试错过程,但AI可以帮助研发人员更高效地按图索骥。”

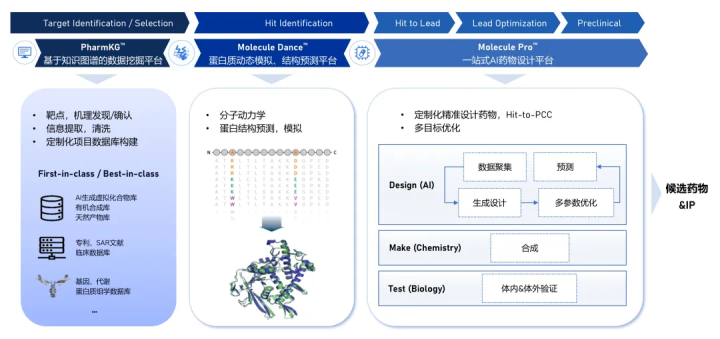

德睿智药自研一站式AI制药平台

作为“AI制药企业”的典型代表,德睿智药以人工智能重构药物研发路径。

今年5月,德睿智药首款AI辅助设计的GLP-1RA口服小分子药物MDR-001完成IIb期临床试验,引发了业内广泛关注。其临床试验结果显示,患者24周减重高达10.3%,且安全性和耐受性均表现优异。

更令人惊叹的是,该项目启动仅8个月、合成不到100个全新的小分子即完成了PCC(临床前候选化合物)确认,并在19个月内获得了美国FDA的新药临床批件,比传统方法节省1.5-3年时间和超50%成本。

牛张明说:“通过集群化、工程化的AI技术,我们‘筛’出了更好的分子,也在更短时间内找到了更有效的候选药物。”

高校赋能,解决企业“卡脖子”难题

企业实现药物研发“又快又准”,离不开区域创新生态的深度支撑。

早在2020年,钱塘区便与浙江大学共建省级新型研发机构浙江大学智能创新药物研究院(以下简称“浙大智药院”),依托浙大智药院的靶点发现大模型和小分子药物设计技术,助力钱塘科技创新和产业创新深度融合发展。

“我们把AI的一些前沿技术融入新药创制当中,并初步形成了AI新药创制技术体系。”浙大智药院副院长曹戟介绍,“一个确定靶点的发现,是决定药物研发的基础;另外AI还可以用于化合物的设计和优化,显著提升分子生成成功率和有效性。”

浙大智药院是钱塘区“高校赋能成果转化”的典型。自成立以来,浙大智药院坚持理论研究与产业转化并重,致力于打通从论文到药物的“死亡之谷”。通过知识图谱、AI算法等,该院构建了原创靶点发现与验证技术体系,已孵化7家企业、承接项目140余项,解决企业“卡脖子”难题超200项。

杭州禹泓医药科技有限公司,就是浙大智药院成功孵化的案例之一。

公司首个1类创新药已在白癜风等难治性自身免疫性疾病领域取得瞩目成绩:2023年10月先后获得三个适应症临床试验申请受理,目前已进入Ⅱ期临床试验,研究结果显示,该药在部分难治性自身免疫性疾病患者中安全性高、有效性佳,较同类产品显示出明显对比优势,具有成为“重磅药物”的巨大潜力。

“我们多条管线都得到了浙大智药院人工智能制药技术的辅助,帮我们拓展研发思路、节约大量时间。”禹泓医药总经理胡誉怀介绍,目前,公司已顺利完成A轮融资,估值近8亿元。

“我们正在研发治疗自身免疫性疾病的小分子药物,如果顺利上市将是该领域全球首创新药。”胡誉怀说。

跑出生物医药创新发展“加速度”

作为浙江省生物医药产业的核心承载区,钱塘以杭州医药港作为主阵地,目前已集聚1800余家生物医药企业、吸引高端人才超500名、院士团队16个,全球十强药企有7家在此落户,产业营收突破500亿元,规模占据杭州市半壁江山。

近年来,钱塘区的创新成果持续涌现:从去年1款一类创新药成功上市,到今年又有3款新药进入审批阶段,“钱塘造”创新药正实现“年年有突破”的良性发展态势。

浙大智药院、华大生命科学研究院等一批高能级科创平台落地,为产业创新构建了从基础研究到成果转化的完整生态链。

“区内药企单项目研发投入普遍达4亿-10亿元,临床前候选分子仅5%能进入临床阶段,但AI正逐步改变这一现状,推动研发环节从‘大海捞针’转向‘精确制导’。”杭州医药港相关负责人说。

如何跑出生物医药创新发展的“加速度”?

杭州市钱塘区发展和改革局党组书记、局长曹冲锋表示,下一步,钱塘区将从三方面发力:一是强化顶层设计,构建以人工智能为核心的“1+N”未来产业体系;二是聚焦AI医药、具身智能、高端芯片三大重点赛道,打造高能级产业创新平台;三是强化政策与人才支持,计划出台专项政策,完善全生命周期服务生态。

- 上一篇:韩剧剧组就写错汉字道歉

- 下一篇:外交部回应李在明涉华言论